La collection du Musée ACONIT

ACONIT

ACONIT a été créée en 1985 sur une idée et à l’initiative de Michel Jacob (EDF) épaulé par Roger Gay (Merlin Gérin), avec le soutien de personnalités telles que :

M. Daniel Bloch (Président de l’INPG), M. Louis Bolliet (Professeur à l’IMAG), M. Arnold Kaufmann (Professeur à l’INPG), M. Jean Kuntzmann Professeur (Fondateur de l’IMAG), M. René Perret (Directeur du LAG), M. François-Henri Raymond (Pionnier de l’Informatique Française), M. Jean Vaujany (Président Directeur Générale de Merlin Gérin)

ACONIT est une Association loi 1901 dont les statuts ont été déposés le 24 janvier 1985 auprès de la préfecture de l’Isère à Grenoble et dont le but est " de créer les structures permettant l’étude et l’illustration de l’évolution de l’Informatique au sens large en faisant revivre son histoire passée et en suivant ses développements futurs " (Article 1).

L’Association se réunit une ou deux fois par mois dans ses locaux sis :12 rue Joseph Rey 38000 Grenoble

La collection ACONIT regroupe aujourd’hui quelques 2200 machines, ordinateurs et périphériques, rangés dans une ancienne imprimerie au coeur de GRENOBLE : environ 350 "grosses machines" et 1850 micro-ordinateurs, écrans, modems, composants anciens. À cela s’ajoute plus de 10 000 documents techniques et quelques milliers de logiciels.

Ces machines retracent l’histoire de l’Informatique depuis ses balbutiements jusqu’à nos jours : de la mécanographie aux "PC" actuels en passant par les calculateurs analogiques. Nous couvrons à peu près toutes les générations d’ordinateurs fabriqués depuis 1951 (Gamma 3 de BULL) à nos jours. Une priorité a été donnée aux équipements français mais, évidemment, l’Europe, les États Unis et l’Asie sont richement représentés ! Cette collection est essentiellement propriété de l’association, elle est complétée par quelques dépôts, publics ou privés.

Notre bâtiment n’est malheureusement pas ouvert au public, cependant la visite de notre collection est possible à titre individuel, en prenant rendez vous auprès de notre secrétariat.

Source

***

Du mobilier scientifique grenoblois devenu Monuments Historiques

***

Par Philippe Denoyelle, ingénieur électronicien et informaticien et Gérard Chouteau, vice président de l' ACONIT et responsable des collections scientifiques

Ces dernières années, trois mobiliers scientifiques ont été classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (lire l'article de Catherine Gauthier et Rebecca Bilon du Muséum de Grenoble), grâce à l'action de l'association ACONIT. Celle-ci, qui avait déjà obtenu le classement de son calculateur analogique SEA OME P2 dès 2005, vient d'instruire l'inscription, préalable à leur classement, de l'ordinateur ALCYANE et du liquéfacteur mixte hydrogène-hélium Lacaze-Weil, ce dernier appartenant au CNRS. Un beau résultat pour le site grenoblois.

Commençons par évoquer l'OME P2 :

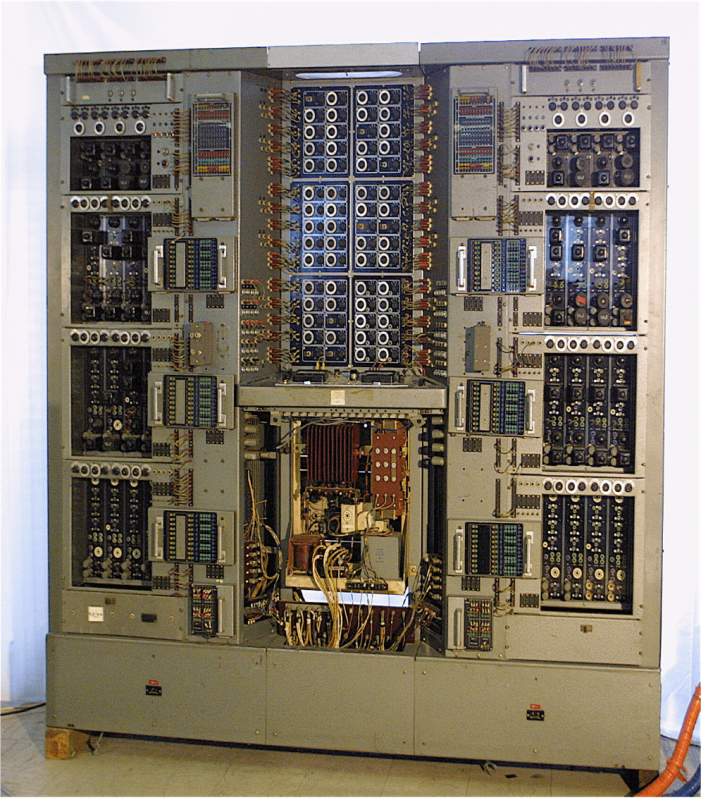

Face avant de l'OME P2 (Photo ACONIT)

Face avant de l'OME P2 (Photo ACONIT)

Un peu de technique : qu'est-ce qu'un calculateur analogique ?

Beaucoup de problèmes en physique, chimie, mécanique et dans de nombreux autres domaines sont régis par des équations mathématiques, dites équations différentielles linéaires, dont on peut construire un analogue électrique. Par exemple, dans le cas du mouvement d'une masse suspendue à un ressort, qui est un bon modèle pour les amortisseurs de voiture, la position de la masse, sa vitesse et son accélération sont représentées par des grandeurs électriques. On peut donc simuler le comportement d'un amortisseur à l'aide d'un circuit électrique.

C'est ce que réalise le calculateur. Son module de base est un amplificateur de très grand gain, typiquement 1 000 000, précis, constitué à l'origine de tubes électroniques, triodes ou pentodes, et plus tard de transistors. On lui adjoint des éléments dits passifs, eux-mêmes très précis, tels que résistances, condensateurs et inductances. Il est ainsi possible d'effectuer des opérations élémentaires : additions, soustractions, intégrations et différenciations, mais pas de multiplications ni de divisions, ce qui limite le nombre de problèmes à traiter. Leur programmation consiste en fait en un câblage extérieur à l'aide duquel on relie les différents modules. Un tel calculateur ne comporte évidemment aucune mémoire et le résultat du calcul est visualisé sur un écran d'oscilloscope ou une table traçante.

L’OME P2 comporte 40 amplificateurs. Ce sont les éléments actifs du calcul. Leur nombre de?finit le nombre d’opérateurs mathe?matiques (somme, inte?gration...) que l’on peut mettre en e?quation sur cette machine.

Un peu d'histoire du calcul analogique

Le calcul analogique a été très utilisé en France lors du redémarrage industriel, après la deuxième guerre mondiale. Beaucoup de développements nécessitaient des moyens de calcul importants dépassant les capacités du calcul manuel (règle à calcul) ou mécanique (calculatrices mécaniques), dont ceux de l’industrie nucléaire, de l’aéronautique, de l’hydraulique, de la chimie, entre autres.

Dans le cas précis de l’OME 40 (et de sa variante OME P2), deux domaines d’applications sont connus à Grenoble :

• une coopération avec le Service Technique de l’Aéronautique permettra à l’Université de Grenoble d’acquérir un calculateur analogique SEA OME en 1952. Cette machine effectuera de nombreux calculs d’aérodynamique (signalons que, quelques années plus tard, ce sera grâce à des calculateurs analogiques mis en batterie que la SNECMA réalisera les simulations de vol du futur Concorde)

• en partenariat avec l’EDF, l'OME sera utilisé pour des simulations d’hydraulique (barrages, conduites forcées), dans le cadre du redéploiement d'après-guerre de la « Houille Blanche », conduisant à sa forme actuelle d'hydroélectricité.

Malgré la disponibilité de calculateurs numériques dès le milieu des années 1950, les calculateurs analogiques ont été utilisés jusqu’au début des années 1970. Le calcul analogique possédait en effet ses qualités propres, produisant un calcul relativement rapide mais de précision limitée. Il présentait cependant des limites : quantité de matériel croissant avec la complexité, précision de l’ordre de 1% (suffisante pour la conduite de process industriels), mais décroissant quand la complexité augmente. De plus, le calculateur analogique, bien adapté à la modélisation de problèmes physiques, ne peut traiter tous les types de calcul (comptabilité par exemple).

La machine et son histoire

Cette machine serait le dernier exemplaire d’une lignée de calculateurs (OME 11, OME 12, OME 15, OME 40, OME 41…) produits à quelques dizaines d’unités seulement et diffusés dans les principaux centres de recherche français, à partir de 1949. Au début des années 1950, seuls deux constructeurs français ont produit des calculateurs analogiques à tubes électroniques : la SEA et les Laboratoires Derveaux, dont il semble ne plus exister de spécimen.

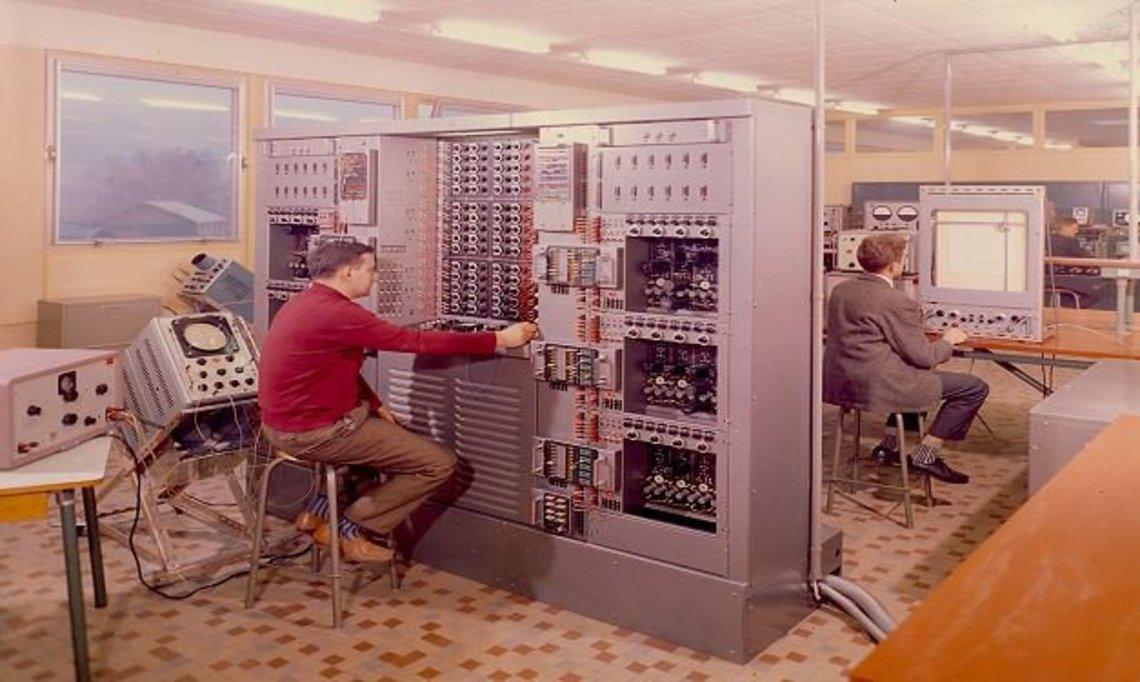

Le calculateur que possède l'ACONIT a été utilisé vers 1964 à l’École d’Ingénieurs Électroniciens de Grenoble (EIEG, devenue ENSERG, puis PHELMA en 2008). Il était installé dans le laboratoire d’automatisme du professeur Lancia. Ses anciens élèves se souviennent des travaux pratiques effectués sur cette machine. La machine a été transférée ensuite à Lyon, très probablement dans les locaux de l'INSA. En fin de vie, elle a été donnée à l’association lyonnaise de conservation du patrimoine, l'ACMIL, qui la transmettra officiellement à ACONIT en 1992.

***

Séance de travaux pratiques dans le laboratoire du professeur Lancia (photo collection ACONIT)

Ce calculateur SEA OME P2 a été classé à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques en 2005. L’OME P2 a pleinement sa place dans une histoire de l’informatique française, par sa conception, sa fabrication, et par ce qu’il nous révèle du réveil de l’industrie dans l’immédiat après-guerre. Mais aussi parce que cette machine fut parmi les premières machines électroniques disponibles à l’Université de Grenoble. Elle a permis de développer des activités d’enseignement, de recherche et de services dès le milieu des années 1950. Grâce à elle, le Laboratoire de Calcul grenoblois allait se développer et se transformer progressivement en un grand Institut de renommée internationale, pionnier de l’informatique française des années 1960-1970.

Source

Publié par ACONIT (Association pour un Conservatoire de l'Informatique et de la Télématique), le 6 décembre 2017

Publié par ACONIT (Association pour un Conservatoire de l'Informatique et de la Télématique), le 6 décembre 2017

Page sur ce site ARSA LE 21 OCTOBRE 2019

Ajouter un commentaire